Сахарный диабет

Сахарный диабет - болезнь, которая долгое время может протекать без симптомов, а затем обернуться тяжелейшими осложнениями, ведущими к инвалидности и смерти. Сахарный диабет встречается у 6% населения земли, ежегодно от него погибают свыше 2 миллионов человек. Причем в 90% случаев у пациентов диагностируется сахарный диабет 2 типа, в развитии которого важнейшая роль принадлежит ожирению и малоподвижному образу жизни.

Обмен глюкозы и роль инсулина в жизни человека

Глюкоза является важнейшим источником энергии для организма (уровень глюкозы в крови обозначается термином - "гликемия"). Она не столь энергоемка как жиры: когда проводят аналогию между метаболизмом и костром, то глюкозу сравнивают с хворостом, который быстро вспыхивает и быстро сгорает. В то время как жиры - это уголь, они долго «включаются» в процесс окисления (горения), зато дают тепло в течение длительного времени. Глюкоза же ценна тем, что может очень быстро мобилизоваться из крови и «кладовых» организма и почти мгновенно покрыть потребности в энергии.

В некоторые клетки молекулы глюкозы «входят» беспрепятственно, например, в клетки головного мозга, являющегося главным потребителем углеводной энергии, в клетки слизистой кишечника, эритроциты, клетки хрусталика глаза и пр. Эти ткани не могут запасать глюкозу: здесь она мгновенно «сгорает» сразу после поступления.

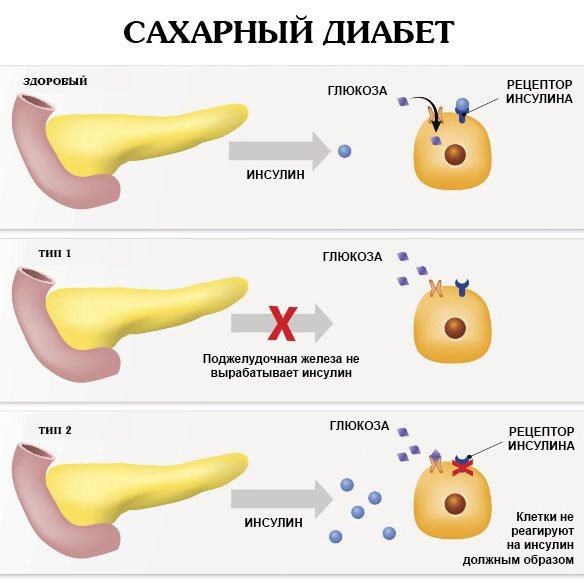

Однако есть ткани и органы, в клетки которых свободный вход для глюкозы закрыт – это мышцы, печень и жировая ткань. Чтобы проникнуть в них, необходим гормон инсулин, поэтому они называются инсулинозависимыми. Инсулин вырабатывается в β-клетках (бета-клетках) поджелудочной железы и выделяется в ответ на повышение уровня глюкозы в крови. С током крови инсулин доставляется к клеткам печени, мышц и жировой ткани и присоединяется к рецепторам – белкам, расположенным на клеточных мембранах. Рецепторы «опознают» инсулин и «открывают» клетки для глюкозы: здесь она не только используется как топливо, но и запасается на будущее в виде молекул гликогена.

Если организму требуется энергия, а свободного углеводного топлива в крови не оказалось, гликоген превращается в глюкозу (по сигналу гoрмoна глюкaгoна) – и она используется для восполнения потребностей. Мышечные и жировые клетки расходуют запасенную глюкозу только для удовлетворения своих нужд, клетки печени делятся ею со всем организмом.

Причины и этапы развития сахарного диабета 1 и 2 типа

В случае, когда инсулинозависимые клетки оказываются «закрытыми» для молекул глюкозы, ее излишки продолжают циркулировать в крови (гипергликемия). Как правило, это происходит по двум причинам: нехватка инсулина вследствие снижения или прекращения его образования в поджелудочной железе – сахарный диабет 1 типа, или потеря чувствительности рецепторов клеток к инсулину – сахарный диабет 2 типа.

Сахарный диабет 1 типа составляет около 10% всех случаев диабета. В подавляющем большинстве случаев он связан с поражением β-клеток поджелудочной железы собственными антителами (аутоиммунное заболевание, при котором собственные защитные клетки организма (антитела) по ошибке уничтожают другие клетки организма, принимая их за чужеродные). Для того, чтобы этот механизм «включился» необходимы гены предрасположенности к этой болезни и триггерный фактор – тот или иной «спусковой крючок». Триггерным фактором может быть вирусная инфекция (краснуха, паротит, ветряная оспа, вирусный гепатит и пр.), химические вещества (например, некоторые противоопухолевые препараты). Кроме того, риск заболеть диабетом на фоне наследственной предрасположенности повышает искусственное вскармливание.

Сахарный диабет 2 типа связан с потерей чувствительности клеток к инсулину, при этом способность поджелудочной железы вырабатывать этот гормон на первых этапах болезни сохраняется. Эта форма диабета – самая распространенная, она встречается более чем у 90% больных. В развитии сахарного диабета 2 типа также играет роль наследственная предрасположенность, а, кроме того, такие факторы как ожирение (особенно по абдоминальному типу, то есть с преобладанием жира в районе живота), возраст (40 лет и старше), гиподинамия (тогда как физические нагрузки способствуют быстрому «сжиганию» глюкозы и снижению веса) и диабетогенное питание (избыток жирной пищи).

Диагностика сахарного диабета

Особенность развития сахарного диабета в том, что в течение долгого времени болезнь протекает без каких-либо симптомов. Первые значимые признаки часто появляются на фоне уже выраженных обменных нарушений или незадолго до их возникновения.

Основными симптомами, позволяющими заподозрить у человека наличие заболевания, являются постоянное чувство голода, жажда, учащенное мочеиспускание, сухость кожи и слизистых оболочек, снижение веса. Также у больного могут наблюдаться кожный зуд, признаки ухудшения работы иммунной системы – частые простуды, нагноения и пр.

Определение уровня глюкозы в крови. Это базовый диагностический метод для выявления сахарного диабета. Кровь для диагностики берется из пальца или из вены. Пробу делают дважды – натощак и через 2 часа после еды. Нормальный уровень глюкозы натощак составляет 3,3-5,5 ммоль/л, после еды – 5,6-6,6 ммоль/л.

Согласно критериям Всемирной Организации Здравоохранения о наличии диабета свидетельствует повышение уровня глюкозы в крови выше 7 ммоль/л натощак и выше 11,1 ммоль/л после приема пищи. Показатели, находящиеся в интервале между этими цифрами, свидетельствуют о снижении толерантности (чувствительности) клеток к инсулину.

Определение уровня С-пептида. Это белок, которые образуется в процессе синтеза инсулина в поджелудочной железе, поэтому по его уровню в крови можно судить о функции β-клеток поджелудочной железы. Уровень С-пептида в сыворотке крови в норме составляет 1,1 – 4,4 нг/мл, снижение его концентрации свидетельствует о недостаточной выработке инсулина клетками поджелудочной железы.

Определение уровня гликированного гемоглобина. В норме от 4% до 5,9% гемоглобина в составе эритроцитов связано с глюкозой. При повышении концентрации глюкозы в крови количество гликированного гемоглобина увеличивается: при уровне глюкозы 10 ммоль/литр этот показатель составляет 8%, а при уровне глюкозы 16,7 ммоль/л – 12%. Средний срок жизни красных кровяных клеток составляет около 3-4 месяцев, поэтому уровень гликированного гемоглобина отражает средний уровень глюкозы в крови на протяжении последних 3 месяцев.

Также может определяться повышенный уровень глюкозы в моче. В норме сахар не должен превышать 8,8-9,9 ммоль на 1 литр.

Первично для диагностики сахарного диабета необходимо обращаться к врачу-терапевту, а уже потом для лечения заболевания к врачу-эндокринологу, а также могут потребоваться и другие профильные врачи в зависимости от выявленных осложнений.